Рассматривая различные варианты медицинской помощи при гангрене конечности необходимо ответить на следующие вопросы:

- Возможно ли сохранение функциональной пригодности конечности после удаления омертвевших тканей?

- Можно ли кардинально улучшить кровоток в конечности хирургическим путем и ликвидировать критическую ишемию?

- Какой объем операции пациент способен перенести с минимальным риском?

- Какую терапию следует назначить?

В основе эффективного решения по тактике лечения лежит полноценная диагностика гангрены конечности.

В случае омертвления тканей стопы и голени от попыток восстановить кровоток в конечности, как правило, хирурги отказываются и выполняют высокую ампутацию конечности. Если жизнеспособные ткани на стопе имеются и способны в последующем обеспечить опорную функцию конечности необходимо постараться восстановить кровоток по артериям и ликвидировать критическую ишемию.

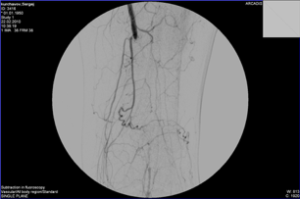

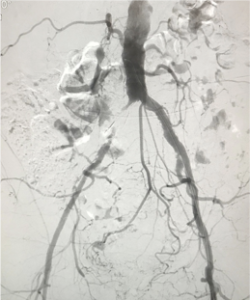

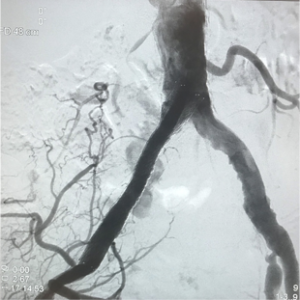

Для оценки такой перспективы выполняется ультразвуковое исследование и, в идеале, ангиография. Сегментарное поражение магистральных артерий конечности (имеются как закупоренные сосуды, так и сосуды с сохраненным кровотоком) позволяет рассчитывать на хирургическое восстановление кровотока. Тотальное поражение артерий конечности, когда все сосуды ноги закупорены, исключает возможность сосудистой операции. Техническая возможность улучшения кровотока с помощью хирургического воздействия на артерии конечности бывает у 60-80% больных с гангреной.

Предпочтительно выполнение малотравматичных эндоваскулярных вмешательств, когда через прокол сосуда просвет артерий сначала реканализуется (в закупоренном сосуде создается тонкий ход), затем расширяется специальным баллоном (баллонная ангиопластика), а в последующем, при необходимости, укрепляется специальным каркасным устройством (стентом). Техническая выполнимость эндоваскулярного восстановления проходимости артерий нижних конечностей отмечается в 40-60% случаев сегментарного поражения и зависит от анатомических особенностей.

При невозможности эндоваскулярного восстановления кровотока в сегментарно пораженных артериях конечности производят «открытую», т.е. через разрез тканей, сосудистую реконструкцию. При этом, как правило, вшивают новый кровеносный сосуд (шунт) из собственной вены, или чужеродный материал. В качестве последнего, чаще всего, используют синтетические протезы, реже – специально обработанный биологический материал крупного рогатого скота.

Нередко, при многоуровневом поражении артерий конечности, часть восстановления кровотока выполняют «открыто», часть – эндоваскулярно. Такие гибридные вмешательства составляют до 10% всех сосудистых операций при критической ишемии.

При невозможности выполнить сосудистую реконструкцию и наличии критической ишемии с омертвлением тканей (особенно при влажной гангрене) радикально решить проблему позволяет лишь ампутация конечности. Ее уровень определяют исходя из объема омертвевших тканей, зоны закупорки магистральных артерий конечности, а также тяжести общего состояния пациента.

Влияние сухой гангрены конечности на человеческий организм в целом выражено мало. Поэтому таким больным нередко проводят курсы специальной терапии, позволяющие максимально длительно сохранить конечность.

В любом случае грамотно определить тактику обследования и лечения таких пациентов может лишь квалифицированный специалист на очной или, хотя бы, заочной (анализ имеющейся у пациента медицинской документации и фотографий зоны омертвления конечности) консультации. Наличие гангрены конечности является показанием к госпитализации в специализированное учреждение.

Различают малые и большие (высокие) ампутации нижних конечностей.

Малые – когда при удалении омертвевших тканей опорная функция стопы сохраняется. Успешное выполнение таких вмешательств при гангрене конечности, как правило, возможно, лишь после хирургической коррекции артериального кровотока с помощью эндоваскулярного вмешательства или сосудистой реконструкции.

При сухой гангрене малую ампутацию стараемся выполнять спустя месяц после операции на кровеносных сосудах конечности. За это время происходит постепенная нормализация кровотока в стопе, что позволяет при ее усечении избежать расширения зоны омертвления тканей.

При влажной гангрене малую ампутацию приходится выполнять одновременно с операцией на кровеносных сосудах. Это обусловлено необходимостью срочного воздействия на очаг инфекции в стопе. Хирургическая травма тканей, не успевших восстановить нормальный кровоток после сосудистой операции, неминуемо ведет к расширению зоны омертвления тканей. Однако, не смотря на это, опорную функцию стопы удается, как правило, сохранить.

Когда происходит омертвление стопы и процесс распространяется на голень обойтись малой ампутацией невозможно.

В такой ситуации выполняется высокая ампутация на уровне голени или бедра. Для определения уровня высокой ампутации необходимо учитывать множество факторов (общее состояние пациента, наличие сопутствующих заболеваний, уровень поражения артерий конечностей, наличие инфекции), иначе омертвление тканей конечности может продолжиться.

Для последующего протезирования конечности оптимальным уровнем высокой ампутации является верхняя треть голени.

Для успешного заживления культи голени оправдана операция на кровеносных сосудах конечности по улучшению кровотока.

Гангрена – чаще всего осложнение хронических различных заболеваний (обычно атеросклероза или сахарного диабета), когда длительно протекающий патологический процесс ведет к постепенному сужению и закрытию артерий конечности. Реже причиной гангрены служит внезапная закупорка артерий (тромбоз или эмболия).

При хронических состояниях степень расстройства кровообращения в конечностях определяют на основании клинической классификации А.В. Покровского:

- I стадия – пациент с пораженными артериями проходит привычным шагом без болей более 1 км, но затем появляются неприятные ощущения в икроножных мышцах (следствие дефицита притока крови в условиях физической нагрузки и, как следствие, «кислородное голодание» тканей), что заставляет больного остановиться и подождать исчезновения болей. Такой синдром носит название «перемежающейся хромоты» и типичен для патологии артерий конечностей.

- IIА стадия – пациент до появления синдрома «перемежающейся хромоты» проходит от 200 до 1000 м.

- IIБ стадия – боль возникает на дистанции от 50 до 200 м.

- III стадия – боль имеется в покое или при ходьбе на дистанцию менее 50 м

- IV стадия – появляются трофические язвы или гангрена конечности.

Следует отметить, что III и IV стадии хронической артериальной недостаточности конечностей объединяют в термин критическая ишемия.

Соответственно, если у человека появилась перемежающаяся хромота, то необходимо задуматься о ее причинах и принять меры профилактики прогрессирования заболевания. На I и IIА стадиях хронической артериальной недостаточности конечностей проводят медикаментозную терапию, корректируют образ жизни. Наличие IIБ стадии, а тем более критическая ишемия – показание к хирургическому лечению. При перемежающейся хромоте своевременное обращение к врачу, а тем более консультация специалиста – залог предотвращения гангрены конечности.

Консервативное (нехирургическое) лечение при критической ишемии конечностей включает несколько направлений.

Частым фоном развития патологии артерий нижних конечностей служит табакокурение. При этом вдыхаемые вещества негативно влияют как на кровеносные сосуды, так и на саму кровь. Поэтому отказ от табакокурения при появлении проблем в здоровье необходим.

В связи с тем, что основными заболеваниями, ведущими к критической ишемии нижних конечностей, являются атеросклероз и сахарный диабет, возникающие вследствие нарушений обмена веществ в организме, необходима и коррекция питания. Пациентам целесообразно исключить из пищевого рациона жиры животного происхождения (жирное мясо скота и птицы, жирные молочные продукты), а также легкоусвояемые углеводы (сладкие кондитерские изделия, сахар, белый хлеб, макароны).

Активный образ жизни улучшает течение заболеваний артерий конечностей. Так, тренировочная ходьба, когда пациент идет, превозмогая боль в икроножных мышцах, способствует развитию дополнительных путей кровотока в конечности.

Существует также целый комплекс физиотерапевтических процедур при критической ишемии конечностей. При этом они носят как местный (различные токи или электрофорез с лекарственными препаратами на пораженную конечность), так и общий (барокамера, ультрафиолетовое или лазерное облучение крови) характер. Первые – стимулируют развитие кровеносных сосудов в конечности. Вторые – влияют на свойства крови, обеспечивая за счет этого более эффективный кровоток.

Медикаментозная терапия необходима при заболеваниях артерий нижних конечностей. Выделяют несколько групп препаратов, эффективных в такой ситуации:

Антиагреганты – лекарства, снижающие риск тромбообразования (агрегации тромбоцитов) в кровеносных сосудах. Самым распространенным в этой группе препаратов является ацетилсалициловая кислота. Ее ежедневный прием в дозе 100 мг достоверно снижает риск сосудистых проблем.

Реологические препараты – вещества, улучшающие «текучесть» крови и, тем самым, обеспечивающие лучшее насыщение тканей кислородом и питательными веществами. Самым ярким представителем этой группы – пентоксифиллин. Его прием по 400 мг трижды в сутки достоверно улучшает самочувствие больных с критической ишемией нижних конечностей.

Ангиопротекторы – лекарства, «защищающие» стенки кровеносных сосудов. Среди таких препаратов доказано положительное действие сулодексида. Это средство обладает помимо ангиопротекции еще несколькими эффектами, включая антиагрегантный и реологический. Вводят его сначала в виде раствора внутримышечно или внутривенно по 600ЛЕ в течение 10 дней, а далее двухмесячный курс капсул по 250ЛЕ дважды в сутки.

Вазоактивные препараты – вещества, действующие на тонус и расширение кровеносных сосудов. Доказан положительный эффект простагландина Е1 в лечении критической ишемии нижних конечностей. Это лекарство назначают двух – трехнедельными внутривенными курсами. Препарат выпускается с различными торговыми названиями и их дозировки различны.

Выполняемая через разрез операция на артериях, направленная на улучшение кровотока по ним, носит название сосудистой реконструкции.

При критической ишемии нижних конечностей такие вмешательства бывают трех типов:

- Протезирование – патологически измененный участок артерии вырезается и замещается новым кровеносным сосудом, сделанным из собственной вены пациента или чужеродного материала. В качестве последнего выступают различные синтетические материалы, а также биологический материал крупного рогатого скота.

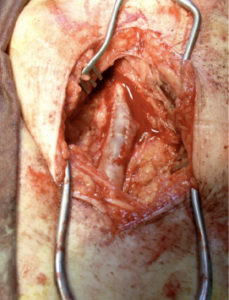

- Шунтирование – когда в обход закупоренной артерии вшивают новый кровеносный сосуд (принцип его формирования указан выше).

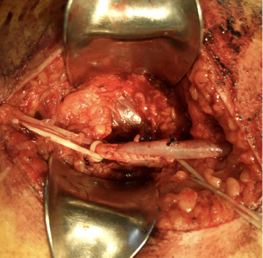

- Эндартерэктомия – удаляется внутренняя оболочка артерии и таким образом ее просвет восстанавливается.

В лечении критической ишемии нижних конечностей в подавляющем большинстве случаев объем сосудистой реконструкции сводится к:

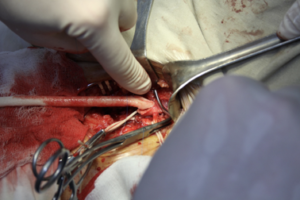

Аорто (подвздошно) – бедренному шунтированию или протезированию, когда при протяженной закупорке артерий выше паха через разрезы на животе и бедре имплантируют протез кровеносного сосуда, восстанавливая приток крови в конечность. Такая операция выполняется под наркозом или спинальной (эпидуральной) анестезией.

Бедренно-подколенному шунтрированию, когда при протяженной закупорке артерии на бедре через разрезы на ноге вшивают новый кровеносный сосуд. Чаще всего производят эту операцию под спинальной (эпидуральной) анестезией.

Профундопластика – при закупорке артерий на бедре восстанавливают кровоток по крупной ветви бедренной артерии (а. profunda femoris) за счет удаления внутренней оболочки части бедренной артерии. Выполняют такую операцию под местной инфильтрацтионной или спинальной (эпидуральной) анестезией.

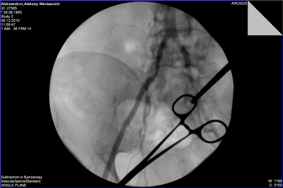

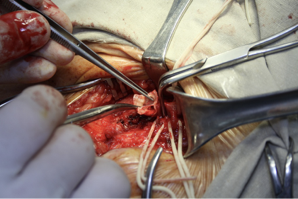

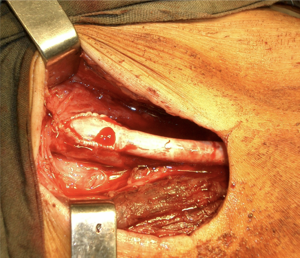

Возможно одновременное сочетание эндоваскулярных вмешательств и сосудистой реконструкции – такие операции называют гибридными. При этом через разрез обнажают на больной конечности артерию и через ее надрез выполняют стентирование или баллонную ангиопластику выше- или нижележащих артерий, а далее производят сосудистую реконструкцию артерии в ране.

Гибридная операция

Так называют операции, выполненные в кровеносных сосудах через прокол и под контролем рентгеновского излучения. Таким манипуляциям всегда предшествует ангиография, констатирующая те или иные проблемы. Обязательным условием выполнения эндоваскулярного вмешательства является сегментарный характер поражения сосуда, т.е. кровоток по магистральной артерии сохранен до уровня поражения и, обязательно, после него. Тотальный характер поражения, когда поражены все сосуды нижней конечности, включая магистральные артерии стопы, не позволяет эффективно восстановить кровоток.

Схематично технология эндоваскулярных вмешательств имеет несколько этапов. Сначала, через прокол (иногда через руку или «здоровую» ногу) в артериальную систему заводят катетер и подводят его к предполагаемой зоне операции на «больной» нижней конечности. Выполняют контрольную артериографию, достоверно верифицируя проблему и определяя технические параметры (диаметр сосудов, протяженность поражения) последующей манипуляции. Далее закупоренный участок артерии пронизывают (реканализуют) специальным стержнем (проводником) и по нему проводят специальный (баллонный) катетер. На нем смонтирован раздуваемый баллон – его проводят в спавшемся состоянии, но установив в зону закупоренного (или суженного) сосуда, контролируя его положение рентгеноскопией, раздувают под большим давлением, восстанавливая тем самым просвет артерии. Такая методика носит название баллонной ангиопластики. Если при этом возникает расслоение стенок артерии, то ее изнутри укрепляют, устанавливая, также через имеющийся прокол под рентгеновским контролем, металлическую трубчатую конструкцию – стент. Эта манипуляция называется стентирование.

Устанавливаемые в кровеносные сосуды стенты различаются не только по диаметру и длине, но и по материалу, а также наличию специального покрытия.

Эндоваскулярные вмешательства имеют ощутимое преимущество перед сосудистыми реконструкциями за счет малой травматичности. Однако стентирование артерий не целесообразно на подвижных участках конечности (над суставами) из-за возможности механической поломки. Также редко прибегают к стентированию в местах разделения сосуда на крупные ветви, так как эндоваскулярная манипуляция может перекрыть одну из них.